LLEGADA A AL MADUREZ

Los grupos sociales en Nueva España

Desde el siglo XVI, la sociedad estaba claramente diferenciada, existía la República de Indios y la República de Españoles. En este mismo siglo y por diversas causas, llegan a Nueva España, inmigrantes españoles, africanos y asiáticos que, junto con la población indígena, conforman la sociedad novohispana.

Los españoles fueron de los primeros inmigrantes que comenzaron a llegar de manera voluntaria, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, establecerse y desarrollar todas las oportunidades que les daban las tierras americanas, en su mayoría estos migrantes eran hombres y se relacionaron con mujeres, ya fuera con españolas en tierras americanas, indígenas o africanas.

Los caciques indígenas habían obtenido una serie de privilegios que algunos de los recién llegados buscaron aprovechar, al casarse con las hijas de los nobles indígenas podían asegurar riqueza al tener un matrimonio que les proporcionara mano de obra y extensos territorios, que bajo su control les podían asegurar una vida mucho mejor de la que tenían en España.

La llegada de miles de africanos fue en su mayoría como inmigrantes forzados, es decir como esclavos. Algunos fueron liberados por sus amos, y otros huyeron a las cimas de las montañas, por eso los llamaron “cimarrones” como Gaspar Yanga, el cual logró después de varios años de lucha contra las autoridades virreinales para que se reconociera no sólo su libertad, sino también el territorio autónomo llamado “El pueblo libre de San Lorenzo de los negros”.

Los asiáticos llegaron muchas veces de contrabando en la famosa Nao de China, venían de Filipinas y de la India. En las costas de Acapulco eran vendidos como esclavos a funcionarios y otros personajes que pudieran comprarlos, llegando a ocupar un número importante en la zona centro del país. Otros llegaron de manera voluntaria para emplearse en algún oficio.

Por su parte, los indígenas como población originaria siguieron siendo el grupo que conformaba la mayoría de la población del Reino de la Nueva España. A pesar de que fueron quienes más resintieron las epidemias, en el siglo XVI, la viruela, el sarampión y el tifo, habían arrasado con más del 90% de la población indígena.

La convivencia de estos cuatro grupos étnicos en la Nueva España se hizo cada vez más compleja porque, poco a poco con la mezcla natural entre estos grupos, se empieza a percibir, como menciona la especialista Pilar Gonzalbo, la presencia de grupos sociales intermedios entre españoles e indígenas, españoles y africanos, indígenas y africanos, que definen las características de la sociedad del siglo XVII y XVIII y que se conoce como mestizaje.

Observa el siguiente video, te sugerimos poner especial atención a las características de los grupos que se mencionan. De castas y oficio

https://www.youtube.com/watch?v=NKLyvXF2rO0

Esta sociedad estaba claramente estratificada y las condiciones para ocupar un lugar en ella dependían del origen étnico, del nacimiento, es decir, si era descendiente legítimo de un matrimonio o ilegítimo, fuera del matrimonio y si era miembro de alguna corporación productiva, de algún gremio o cofradía.

Los españoles o peninsulares (nacidos en la península ibérica), representaban a una pequeña parte de la sociedad. Tenían privilegios políticos y económicos. Eran grandes comerciantes, dueños de haciendas agrícolas o ganaderas, gozaban de concesiones para explotar las minas u ocupaban cargos importantes en la administración virreinal.

Los criollos (hijos de españoles nacidos en América) eran un grupo reducido, también privilegiados, pero de menor importancia. Eran comerciantes, profesionistas, hacendados o podían ocupar cargos menores en la administración virreinal o eclesiástica.

La nobleza indígena que se convirtió en caciques, conservaron algunos privilegios, como estar exentos de pagar tributo, tener derecho a educación y tener personas a su servicio. Eran los encargados de recaudar los tributos de los macehuales.

Los mestizos (hijos de españoles e indígenas) eran libres, tenían algunos privilegios, como recibir educación; y podían ser pequeños propietarios, realizaban oficios de panaderos, artesanos, campesinos.

Los indígenas macehuales, el grupo más numeroso después de superar las epidemias del siglo XVI, en el siglo XVII, aumentaron considerablemente. Los que vivían en señoríos estaban obligados a pagar tributo en especie o con fuerza de trabajo, en las labores agrícolas, ganaderas o en las minas. Después, cuando se prohibió su esclavitud, como hombres libres, pudieron emplearse en el lugar que mejor les conviniera, como peones, arrieros, mineros.

Los africanos también eran un grupo numeroso, su condición era de esclavos, se destinaban a trabajar en el servicio doméstico de las grandes ciudades y también como mano de obra en minas o haciendas agrícolas o ganaderas.

Los asiáticos eran vendidos como esclavos a funcionarios y otros personajes, desarrollaron trabajo doméstico o en haciendas. Otros llegaron de manera voluntaria, siendo barberos, cocineros, lavanderos y zapateros, principalmente.

En cuanto al resto de los grupos denominados como “castas” que representaban una minoría, era muy complicado para ellos encontrar un lugar en la sociedad, tenían que usar su creatividad para ganarse la vida y realizar otros oficios que no estuvieran reclamados por otros grupos sociales.

La tercera condición para ocupar un lugar en la sociedad novohispana era la de pertenecer a alguna o algunas asociaciones civiles, como los gremios, o religiosas, como las cofradías.

Para entender mejor el tema de las corporaciones, observa un fragmento del video del minuto 01:00 al 05:22. La vida económica y política de Nueva España en el siglo XVII

https://www.youtube.com/watch?v=8fhK2ZV_9jA

Así pues, las corporaciones eran el medio por el cual los individuos se asociaban para defender intereses comunes y gozar de protección.

En este sentido, los gremios se pueden definir como una agrupación de artesanos que tenía el privilegio exclusivo de ejercer un oficio para elaborar algún producto.

Sin embargo, determinados oficios sólo podían practicarse por españoles. Se reservaron los que dejaban más ganancias, como el trabajo con los metales preciosos, joyeros, plateros, orfebres, por ejemplo, o elaboraban imágenes religiosas.

Los mestizos, indígenas, africanos, asiáticos y castas, tenían prohibida la entrada a un gremio, practicaban otros oficios o se empleaban en talleres modestos como aprendices.

Cada gremio tenía su cofradía y, por tanto, su santo patrono, en cuya fiesta se celebraba en grande; por ejemplo, el

santo patrono de los herreros es San Baldomero y el 27 de febrero es su fiesta.

Las cofradías eran asociaciones que rendían culto a un Santo Patrono y garantizaban la protección de los devotos, procurando el bien de todos. Los cofrades o asociados, tenían la obligación de pagar una cuota para ayudar a los necesitados, como enfermos, a festejar las fiestas patronales y construir capillas.

Las personas podían participar en diferentes corporaciones al mismo tiempo, podían pertenecer a algún gremio y también a alguna cofradía u otra asociación civil o religiosa.

Los indígenas también organizaron sus cofradías, aunque sus funciones fueron distintas, ya que además de tener fines religiosos también sirvieron para proteger sus derechos y organizar pleitos legales para defender sus tierras.

Poco a poco se fueron proclamando disposiciones para que los grupos que tenían prohibida la entrada a los gremios fueran aceptados. Así lograron hacer valer sus derechos y su talento, ya que en muchas ocasiones el dominio que tenían de las técnicas en los distintos talleres les permitió ir modificando la rigidez con la que se buscó imponer ese sistema.

Había dos tipos de españoles: los más beneficiados eran los españoles peninsulares, ya que aquellos españoles que nacían en América, llamados criollos, tenían varias limitaciones, sobre todo no podían acceder a los cargos más altos. Los indígenas nobles tenían muchas ventajas, como montar a caballo, usar ropa europea, hablar español y acceder a la educación, además estaban exentos de pagar impuestos. El resto de los indígenas tenían la obligación de pagar tributos y otros impuestos a la Corona, todo esto los mantenía viviendo en condiciones difíciles. Un gremio era una agrupación de artesanos que tenía el privilegio exclusivo de ejercer un oficio para elaborar algún producto.

La Iglesia y la Inquisición

Como recordarás, en sesiones anteriores aprendiste acerca del proceso de evangelización y quienes se encargaron inicialmente de ello; se refiere a las órdenes religiosas: franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas.

Ellos pertenecían a uno de los dos cleros existentes: al clero regular; éste, constituido por estas órdenes, acordaba directamente con la Corona, de manera específica obedecía al virrey. Recordarás que asumieron la tarea educativa del Virreinato y establecieron escuelas de primeras letras en varias ciudades.

En lo que respecta al otro clero; el clero secular por su parte dependía de las decisiones del obispo, quien a partir de 1549 fue adquiriendo más control sobre la administración y vida religiosa novohispana.

Pero, ambos cleros a partir de mediados del siglo XVI participaron en la evangelización de los indígenas. Cada uno planteaba una estrategia diferente para la conversión de los indígenas. De manera general, el clero regular y el virrey pretendían hacerlo visitando a las comunidades y respetando la propiedad de las tierras de los indígenas.

Por otra parte, el clero secular y el obispo planteaban concentrar a los indígenas en un lugar para catequizarlos, sin tomar en consideración que muchos no compartían la misma lengua ni la cultura; además, consideraban que los indígenas tenían muchas tierras innecesarias y pretendían expropiarlas para los españoles.

La Iglesia, fue una de las instituciones novohispanas más importantes porque tenía injerencia en todos los asuntos de la vida civil y religiosa de la sociedad. Para conocer un poco más acerca del tema, observa el siguiente video: Iglesia y sociedad en la Nueva España

https://www.youtube.com/watch?v=xCRw2FBJmDY

Todos los fieles estaban obligados a dar limosnas a la iglesia, cuyo monto dependía de sus posibilidades; la suma llegaba a ser considerable. La Iglesia se puede considerar como la reunión de todos los fieles de una religión, en el caso de la época novohispana se refiere a la fe católica.

Como sabrás, los sacerdotes regulares habitaban en conventos y seguían la regla o norma propia de su orden, por tanto, realizan los votos monásticos, y no dependían de la autoridad de un obispo.

Los sacerdotes seculares se encargaban de una iglesia, por tanto, estaban en contacto cotidiano con los fieles, vivían en el “siglo”, es decir, entre la gente; cabe precisar que no realizaban los votos monásticos, pero dependían de la autoridad de un obispo.

De acuerdo con el derecho canónico, es decir, las leyes eclesiásticas, una vez realizada la evangelización de los naturales, o sea, la conversión a la fe católica, se debían atender las necesidades religiosas de los fieles y administrar los sacramentos. Así, la Iglesia se hacía cargo de la administración y registro de bautizos, comuniones, matrimonios y defunciones, al inicio del siglo XVI esta tarea la desarrollaron los frailes regulares.

A mediados del siglo XVI, los obispos comenzaron a tener mayor injerencia en los asuntos administrativos y demandaban que los frailes los obedecieran y solicitaran permiso para realizar las actividades en Nueva España, como fundar nuevos conventos.

Lo anterior agudizó la pugna entre ambos grupos religiosos, cada uno pretendiendo obtener mayor jurisdicción, es

decir autoridad, dominio e influencia sobre las poblaciones indígenas, pues esto implicaba poder político y económico. Por ejemplo, se sabe que las órdenes religiosas se convirtieron en dueñas de grandes extensiones de tierra en diferentes partes del territorio de Nueva España, y que en 1562 se les insistió en renunciar a las propiedades de los pueblos indios y aceptar únicamente aquellas que fueran entregadas como donativos.

Respecto de los gobiernos diocesanos, es decir, los obispos y cabildos eclesiásticos, que desempeñaron un papel fundamental en la conformación económica y política de la sociedad, su organización fue la siguiente:

En las principales ciudades se ubicaban las catedrales donde residían los obispos. Éstas eran administradas por el cabildo, que entre muchas otras funciones tenía la de ayudar al obispo en el gobierno de la diócesis, es decir, territorio gobernado en materia eclesiástica por un obispo, elegir a su sucesor, atender el culto de la catedral, recaudar limosnas, mantener la capilla de música y su organista.

Por tal motivo, como la Iglesia requería financiar su proceso de evangelización, pacificación y construcción de edificios, la Corona le autorizó cobrar impuestos para obtener dinero, de modo que tenía el derecho de cobrar 10% de la producción agropecuaria. Todos los agricultores debían pagar a la Iglesia un diezmo, palabra que proviene del latín decimus y significa décima parte. De esta manera, la Iglesia se allegó de vastos recursos y, no en pocas ocasiones, los utilizó de forma desmedida y derrochando lujos en las actividades eclesiásticas.

Para la defensa de la fe y evitar la propagación de ideas opositoras a la doctrina o actos contrarios a los mandatos de la Iglesia, una de las medidas que encontró la Iglesia católica fue la creación del Santo Oficio en la Ciudad de México, fundado por Cédula Real en 1569.

Dos años después, en 1571, el doctor Moya de Contreras, inquisidor mayor de Nueva España, estableció en México el Tribunal del Santo Oficio o Santa Inquisición, cuyos miembros tenían la libre facultad de “inquirir”, es decir, investigar, en aspectos de la vida de cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, sin importar su rango social o su cargo político. Para conocer más de ello observa el siguiente video: Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en la Nueva España

https://www.youtube.com/watch?v=MHeXsOx2Ew8

Por poner un ejemplo, la Biblia era un documento que sólo podían leer e interpretar los eclesiásticos. Así que, cuando no estaba escrita en latín, era censurada, pues evitaba que otras personas estudiadas interpretaran a su modo y propagaran su versión de las ideas inscritas ahí.

De esta manera, las funciones de la inquisición consistieron en reprimir y atemorizar a las personas con el pretexto de perseguir la idolatría, es decir, prácticas o creencias que no estaban sujetas a la religión católica.

La brutalidad de los castigos fue necesaria, según la misma Iglesia, para combatir el paganismo que persistía entre los indios, acabar con los extranjeros que profesaban simpatías con el protestantismo y otras ideologías religiosas. Asimismo, se encargó de perseguir la brujería y censurar libros prohibidos.

Esto último impidió que nuevos conocimientos se difundieran, pues se pensaban que no eran aptos para la sociedad novohispana. Muchas obras ni siquiera lograban entrar al territorio, pues era común encontrar a enviados especiales del Santo Oficio para interceptar “obras prohibidas”, en los principales puertos novohispanos.

Es importante destacar que la Inquisición no juzgaba a los indígenas, estos pobladores originarios eran juzgados por el Provisorato de Naturales, que era un tribunal eclesiástico encargado de castigarlos por adorar y creer en sus antiguos dioses, así como las faltas a la fe católica. La mayoría de las personas que fueron condenadas por el Santo Oficio, por lo general obedecieron a supuestas causas de practicar magia y hechicería.

La eliminación definitiva del tribunal se realizó ya en la proximidad de la proclamación de Independencia de Nueva España, en 1820.

INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO DE LA SEMANA

Trabajo:

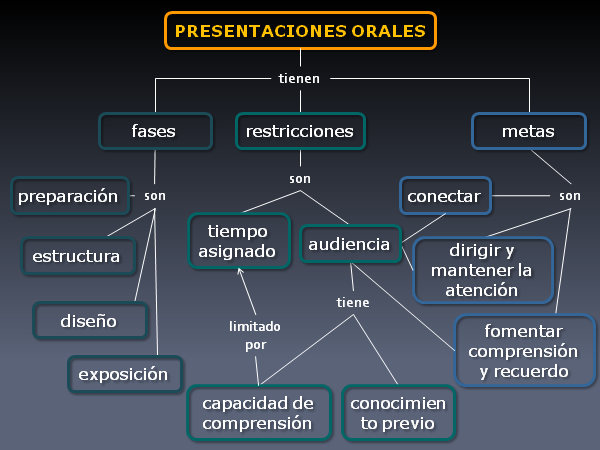

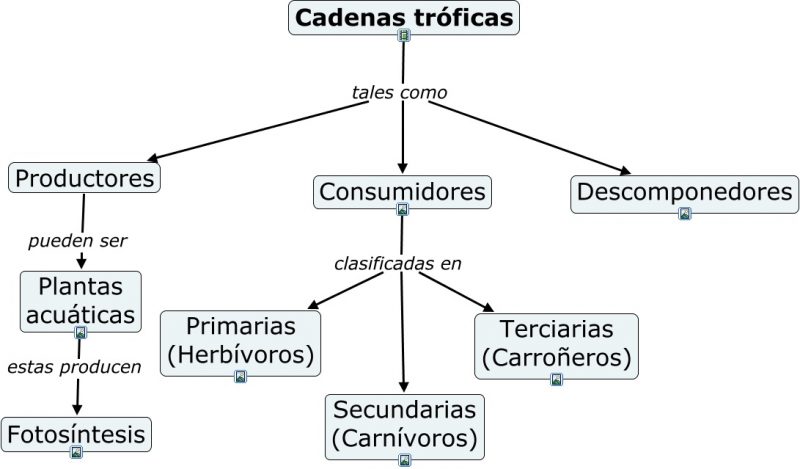

Mapa conceptual.

Título:

LA LLEGADA A LA MADUREZ

Instrucciones:

Elabora un mapa conceptual con el título que se señala arriba e integrando

información importante los siguientes subtemas:

·

Sociedad corporativa

·

La iglesia y la inquisición

·

Las haciendas

Recuerda

que un mapa conceptual se desarrolla con palabras clave o conceptos y conectores.

NO con texto, NI enunciados. Si tienes dudas para hacer tu tarea, consulta en

el blog.

Puedes

consultar las págs. 50 a 54 de tu libro de texto.

Fecha

límite de entrega: sábado 24 de octubre.

Hora

límite de entrega: 19:00 horas.

Al

correo electrónico profesorasanta379@gmail.com

Un mapa conceptual es un método de estudio que permite, a través de la utilización de palabras clave y gráficos enlazados de manera estratégica o cronológica, memorizar contenidos de una forma rápida y sencilla.

Paso 1: Define el tema de tu Mapa Conceptual

Paso 2: Recopila toda la información necesaria

Paso 3: Sintetiza y prioriza la información

Paso 4: Crea una lista de conceptos o palabras "clave"

Paso 5: Conecta las ideas con palabras de enlace, proposiciones o conectores.

comienza trazando una línea recta a partir del recuadro del título, que conecte con el recuadro que contendrá la idea principal de tu mapa conceptual. Esta puede ser la definición más importante.

A partir del título coloca los conceptos más importantes arriba, normalmente suelen haber hasta tres conceptos generales en la parte superior del mapa, y debajo de ellos coloca los subconceptos correspondientes y de ésta forma ve desarrollando jerárquicamente tu lista de conceptos.

Une los conceptos mediante líneas conectora y palabras de enlace que deben explicar la relación entre esos conceptos que se unen.

Por ejemplo: si tu mapa conceptual se trata de “Estrategias para elevar el autoestima”, deberías definir “Autoestima” en primera instancia. Sobre la línea conectora debes escribir una palabra o verbo de enlace que permita al lector reconocer la relación entre el contenido de los recuadros; como por ejemplo: “es”, “consiste en”, “se clasifica en”, “permite”, esto se llama proposición o conectores.

Realiza esto con todas las ideas que previamente anotaste en tu resumen, en orden de importancia, hasta la parte inferior de la hoja.